【做博物馆,读懂建筑】系列

【做博物馆,读懂建筑】--苏州博物馆新馆

博物馆主体部分以先行挖掘的明代城市遗址为参观层基准高度。为保证参观层的层高,顶盖需抬起2m左右。为确保博物馆与广场融为一体,方案将顶盖设计缓坡形式。在北侧拱形结构与北侧彭城广场的交界处,地面下沉形成草坡庭院,作为博物馆与广场的柔性过渡,也增强了城市广场的空间连续性。同时,顶盖的铺装被设计为有肌理的渐变灰色,以向广场上活动的市民暗示地下展厅中北门大街遗址的存在,而作为博物馆的北入口,庭院中特意设置铺石路面遗址片段,指引游人通往古代徐州的路径。

▽北侧广场入口:铺石路面遗址片段

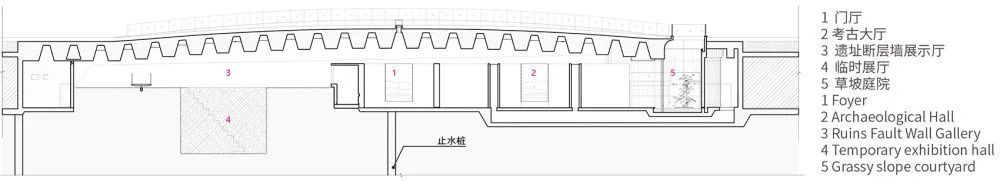

“完整连续体”不仅体现在空间上,也体现在相应的技术处理上。其一,考虑地下考古工作的需要,博物馆顶盖选择了大跨度空间结构,采用密肋箱型框架结构形式,跨度达36m,并未采用常规的预制钢结构桁架,而是选择了现浇混凝土以结构表现力烘托历史的厚重感;其二,由于遗址大厅等遗址挖掘区保持遗址大厅底部与大地直接相连的状态,因而不能设计底面,项目主要采用止水桩打至不透水层形成止水结构来代替防水底面的做法,保证稳定性。

▽城下城博物馆东西向剖面图

▽以结构表现力烘托历史的厚重感(考古大厅与遗址大厅)

▽混凝土结构的光影效果

在广场(顶盖)南部,一片台阶被有意增设于拱顶弧度最大处。正前方的玻璃水池加上下沉庭院中的落瀑声,以水暗示出古城与古黄河的紧密关系,为“叠城”遗址的成因留下了线索。人们坐在这里,透过广场的中轴线处的天窗,脚下的古城遗址隐约可见,而对面的都市景象是兴建中的高楼大厦。由此,博物馆不仅将城市广场的活动空间还给了市民,更重要的是启发一种对这座古城过去、现在与未来的思索。

▽顶盖南部台阶

▽博物馆将广场空间还给城市

4. 织补彭城:遗址、城市文脉与城市架构

2010年至今,从古城墙边回龙窝历史地段中的城墙博物馆,到城市中心完整展示城市记忆的城下城博物馆,在徐州的一系列城市更新实践中,我们试图寻找散落于城市角落的历史遗脉,加以织补;关联历史轴线,恢复古城历史架构与界面;在更大的范围内,运用都市针灸的有机更新理念尝试将古城的文脉系统性地贯通起来,在这里,“针灸”并非局限于“节点”处理,而强调关键“穴位”的选择和整体结构系统的疏通。

▽城下城博物馆鸟瞰

【做博物馆,读懂建筑】城下城遗址博物馆一

【做博物馆,读懂建筑】城下城遗址博物二

独饮残酒

独饮残酒

回顶部

回顶部 小雪报时:2025-09-10 20:48:50

小雪报时:2025-09-10 20:48:50