【做博物馆,读懂建筑】系列

【做博物馆,读懂建筑】--苏州博物馆新馆

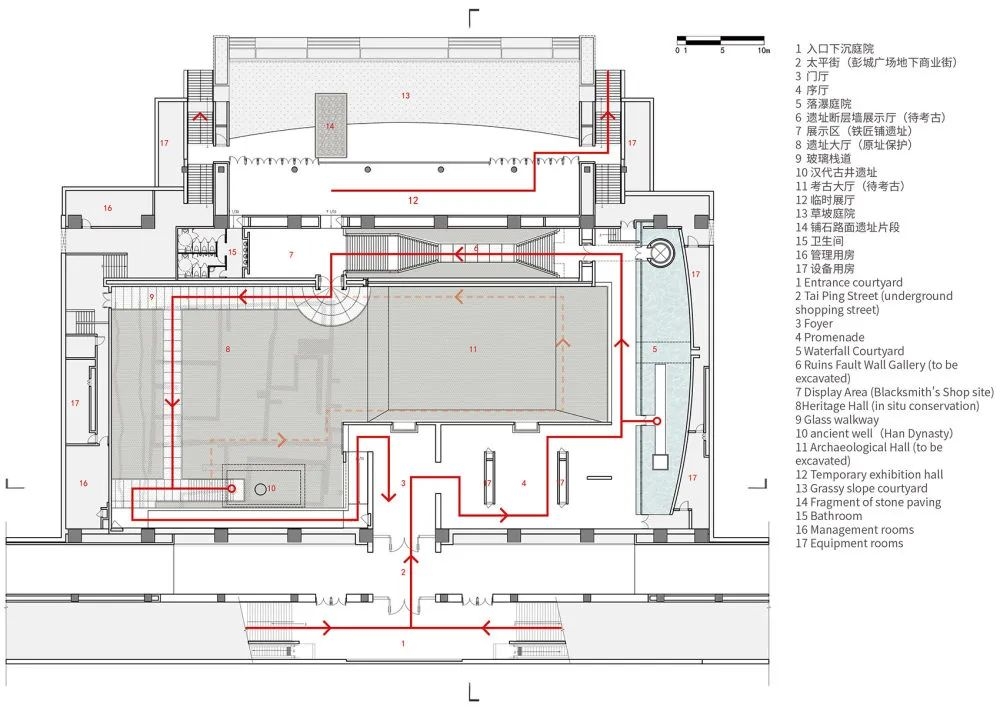

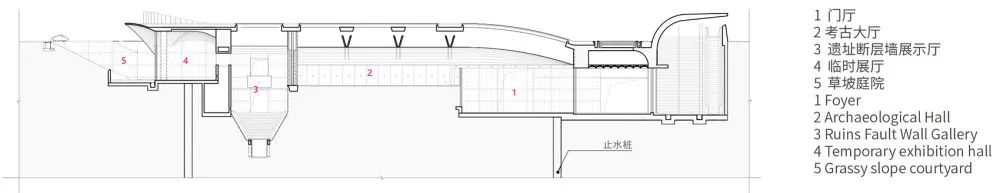

其二,通过控制路径中的光线,以明暗对比加强博物馆的空间组织中古代城市遗址与现代都市环境的时空转换,从而调动参观者的身体知觉,沉浸感知“城叠城”奇观。如路径中标高最低的遗址断层墙展示厅,被有意地设计为光线最暗的节点,通过光线的减弱和高度的下降使参观者身历其境,以文化层断面直观地呈现城市遗址的层叠和历史的厚度。又如,博物馆最北端、面朝庭院打开的临时展厅,是空间序列中采光面积最大的节点,明亮的光线暗示出博物馆与城市广场的紧密关系。

▽平面图:空间布局与流线设计

▽遗址断层墙展示厅(效果图/考古挖掘中)

▽草坡庭院与临时展厅

3. 场地策略:博物馆与广场作为一个完整连续体

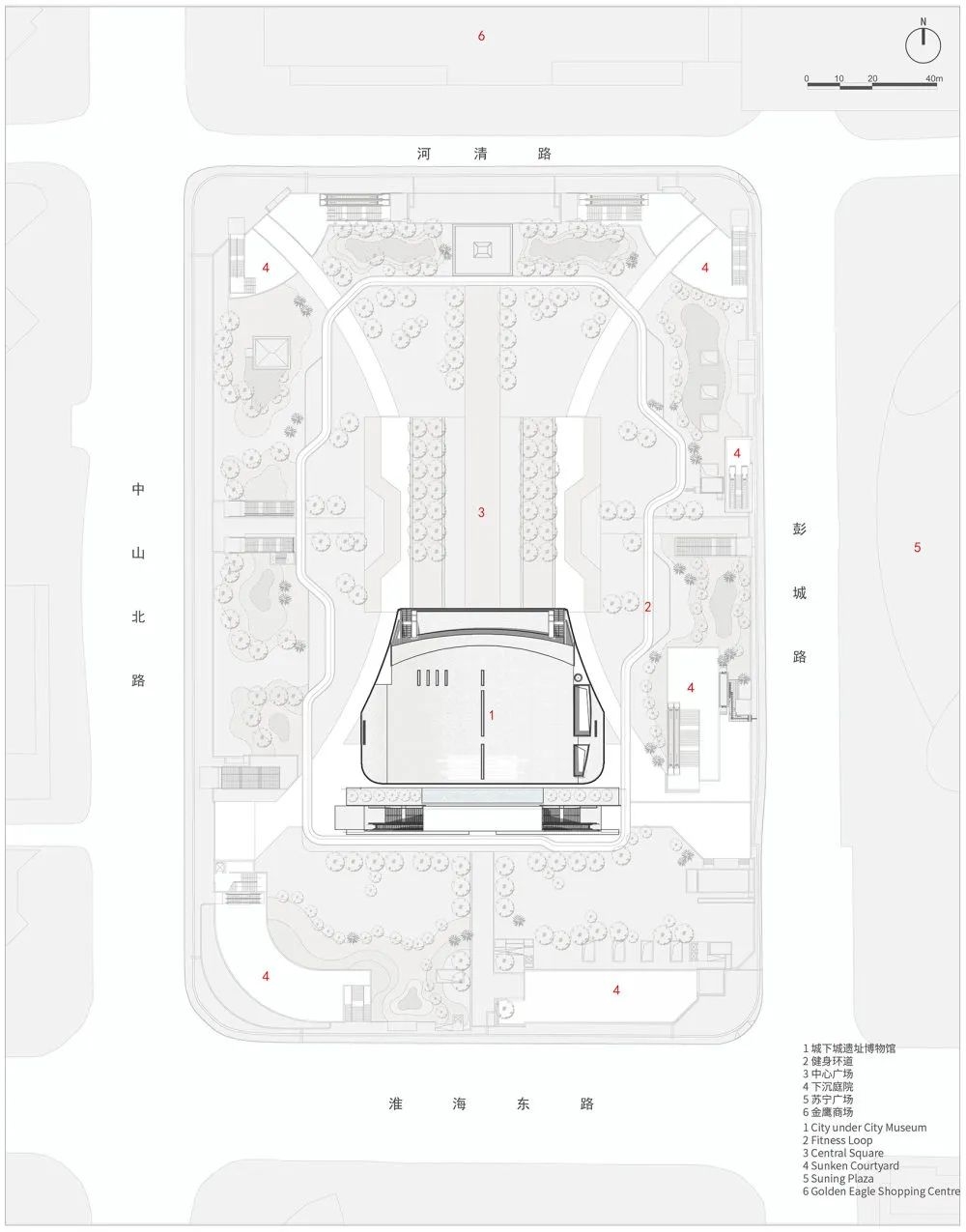

事实上,按照考古计划,未来整个彭城广场都将是遗址博物馆,目前先行完工的仅是一期部分,博物馆与遗址动态共存。其次,在展示和保护遗址之外,与城市广场、地下商业和地铁交通的紧密结合,是城下城博物馆的独特之处。因此,在博物馆与遗址、城市关系的处理上,设计始终需要将博物馆与场地作为一个完整连续体对待。

▽场地策略:博物馆与广场作为一个完整连续体

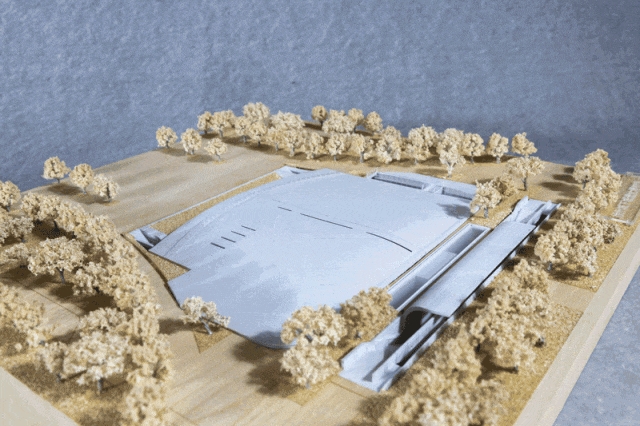

博物馆的场地策略可以用向两个方向“掀起”来概括:南侧拱形结构向外悬挑形成半开放空间,包裹城市主入口;北侧的拱形结构遮盖遗址为博物馆主体空间所在同时末端形成面朝广场的入口。借由这个动作,博物馆不仅掀开了广场,也掀起了“叠城”的层层历史。

▽ 城下城博物馆南北向剖面

▽城下城博物馆总平面图

从广场北侧看博物馆,拱形结构略凸出地表,但在博物馆的正面仅留一条深色缝隙,暗示地下空间的存在。南侧拱形结构向外悬挑7米,将博物馆空间向城市延伸,形成半包围的主入口空间。

▽片墙控制视线

游人由东西两侧进入地下,片墙控制视线,将人重新引向地面,在打开湮没地下的城市记忆之前,回望现代徐州的都市景观。值得说明的是,在多方支持下,博物馆前原规划中的商业空间被置换为前院空间,院子以玻璃水池为顶,来自水池外现代都市的光线,透过水面散射在院子两侧的浮雕上,烘托出进入 “大红门”前的历史氛围。

▽博物馆主入口“大红门”

【做博物馆,读懂建筑】城下城遗址博物馆一

【做博物馆,读懂建筑】城下城遗址博物馆三

独饮残酒

独饮残酒

回顶部

回顶部 小雪报时:2025-09-10 21:17:45

小雪报时:2025-09-10 21:17:45